얼마 전, 오랜 친구와 통화를 나눴다.

그는 일산에서 사립 유치원을 운영하고 있는데, 요즘 유례없는 호황을 누리고 있다고 한다.

“경기 안 좋아서 여기저기 유치원들 문 닫는다고 하더라?”

슬며시 던진 내 질문에, 친구는 웃으며 말했다.

“우리는 오히려 대기자가 늘었어. 수익도 몇 억은 넘었어. 지금은 전원주택에서 살아”

그 말에는 뿌듯함보다는 조심스러운 자신감이 묻어 있었다.

그 친구는 탁월한 운영자다.

아이들을 대하는 태도, 커리큘럼 구성, 학부모와의 소통 방식까지 —

한 마디로 ‘믿고 맡길 수 있는 유치원’이라는 평판을 스스로 만들어냈다.

그의 성공은 충분히 합당하며, 진심 어린 노력의 결과라는 걸 나는 안다.

하지만, 그 순간 내 머릿속엔 의문이 떠올랐다.

“이건 뭔가 이상한데?”

대한민국 출산율의 고공 하강

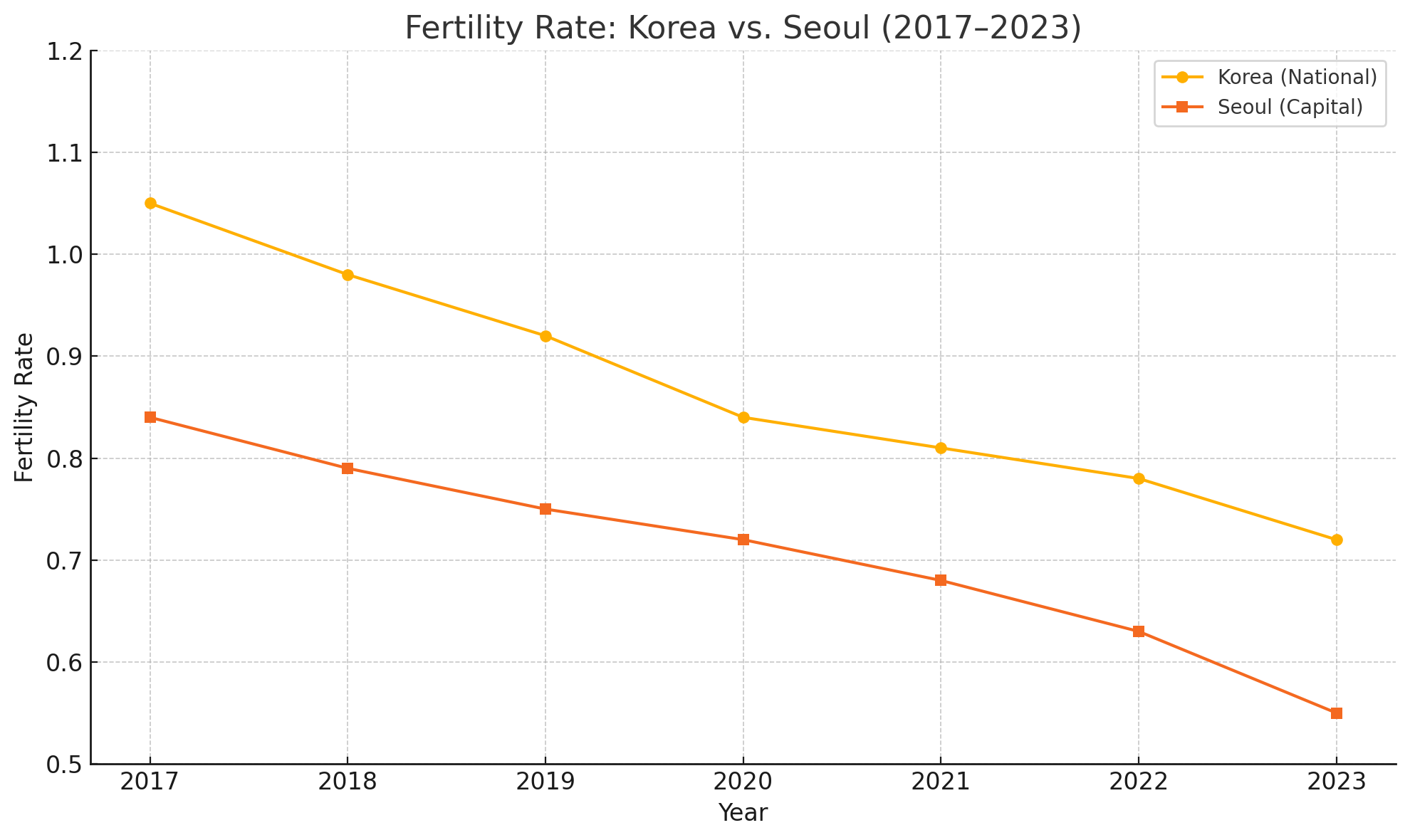

현재 대한민국의 합계출산율(2024년 기준)은 0.72명이다.

서울은 0.55명으로, 지구상에서 가장 낮은 수치를 기록 중이다.

서울은 일찍부터 급격하게 하락해 2023년 기준 0.55명 수준까지 내려갔고,

이는 전국 평균보다도 훨씬 낮은 수치다.

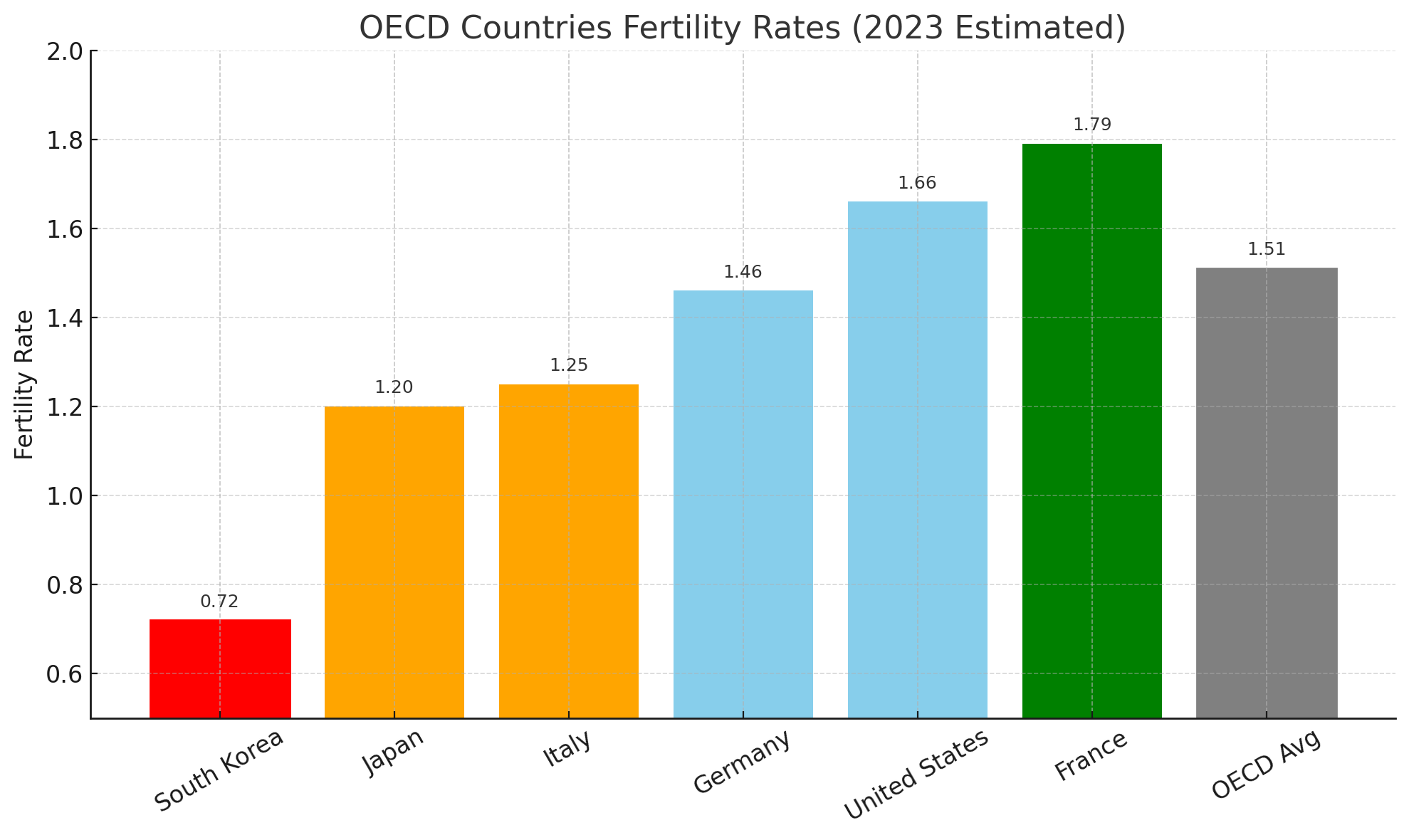

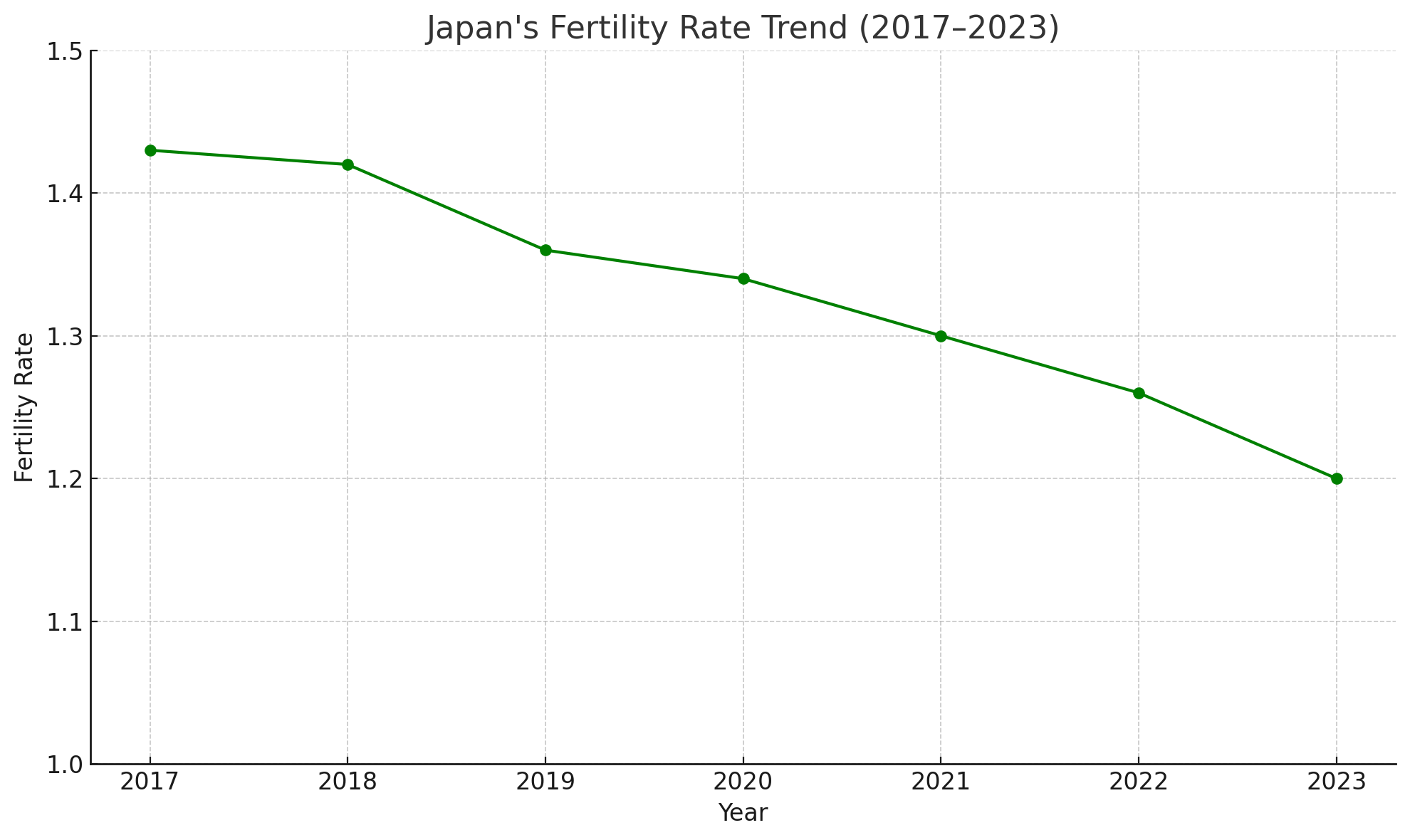

비교를 위해 OECD 평균을 보면 1.5명 수준이며, 일본조차도 1.2명 안팎이다.

이는 단순한 저출산이 아닌, **‘출산 자체의 붕괴’**를 의미한다.

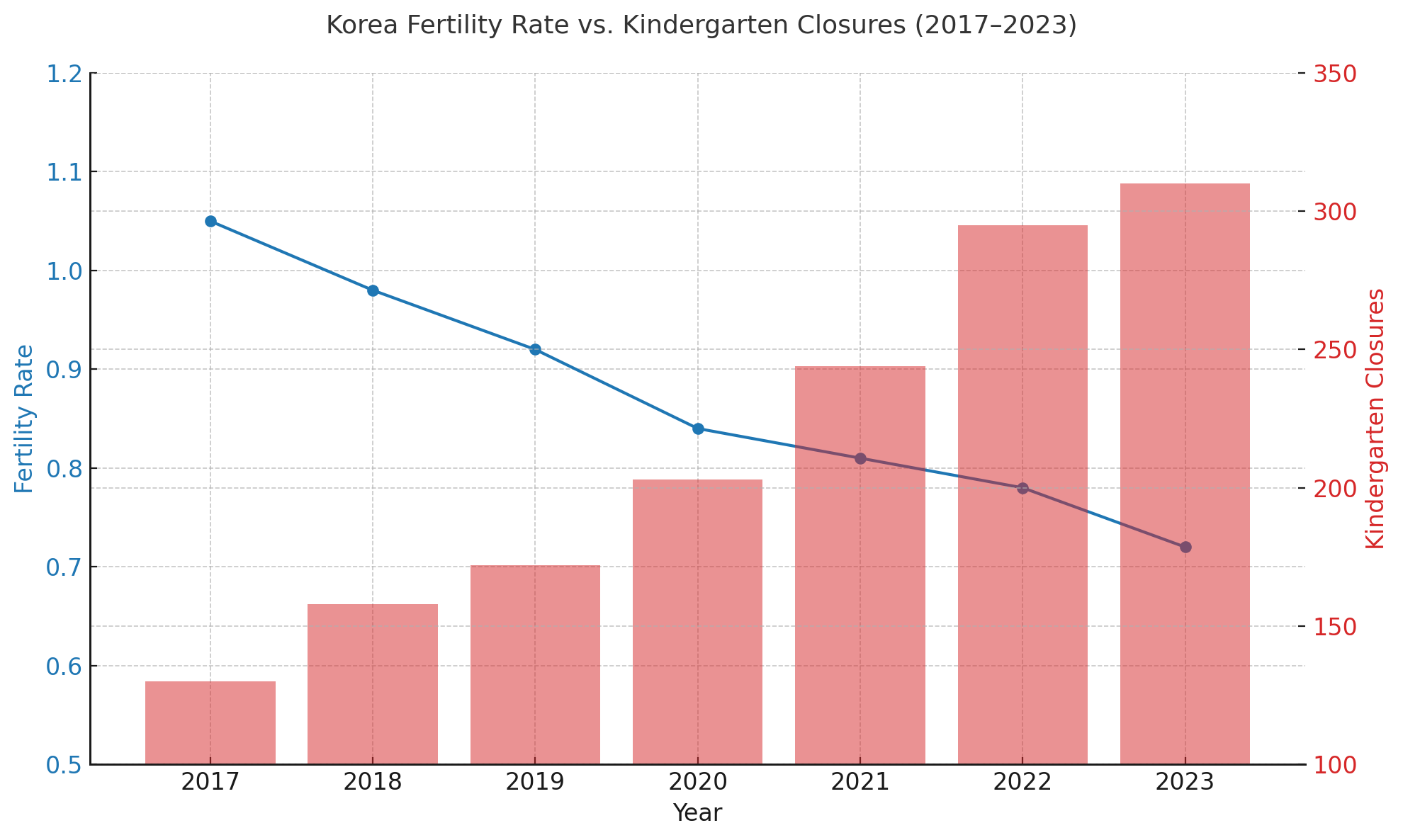

이런 구조 속에서 2022년 한 해에만 295개의 유치원이 폐원했고

2023년에는 310곳 이상으로 추정된다.

(출처: 교육부 유아교육통계 연보, 추정 포함)

그런데 왜 유치원이 잘 되는거지?

모순처럼 들리지만, 이 현상은 구조적 붕괴 속의 반사이익이다.

폐업한 유치원들이 늘면서, 살아남은 곳에 수요가 집중된다.

-

마치 동네 식당이 줄줄이 문을 닫은 뒤, 남은 한 곳만 줄 서는 풍경과 같다.

-

아이 수는 줄었지만, 1인당 교육 투자 비용은 증가한다.

- 과거 둘 셋 나눠서 투자하던 자원이 이제 한 아이에게 집중된다.

-

‘믿을 수 있는 유치원’이 귀해진 시장 구조다.

- 부모들은 불안정한 시장 속에서 신뢰 가능한 사립 유치원에 몰린다.

결국 지금의 호황은 건강한 성장이라기보다는,

붕괴된 구조 속 생존자의 독점 현상에서 비롯된 일시적 착시에 가깝다.

일본 사례로 본 한국의 미래

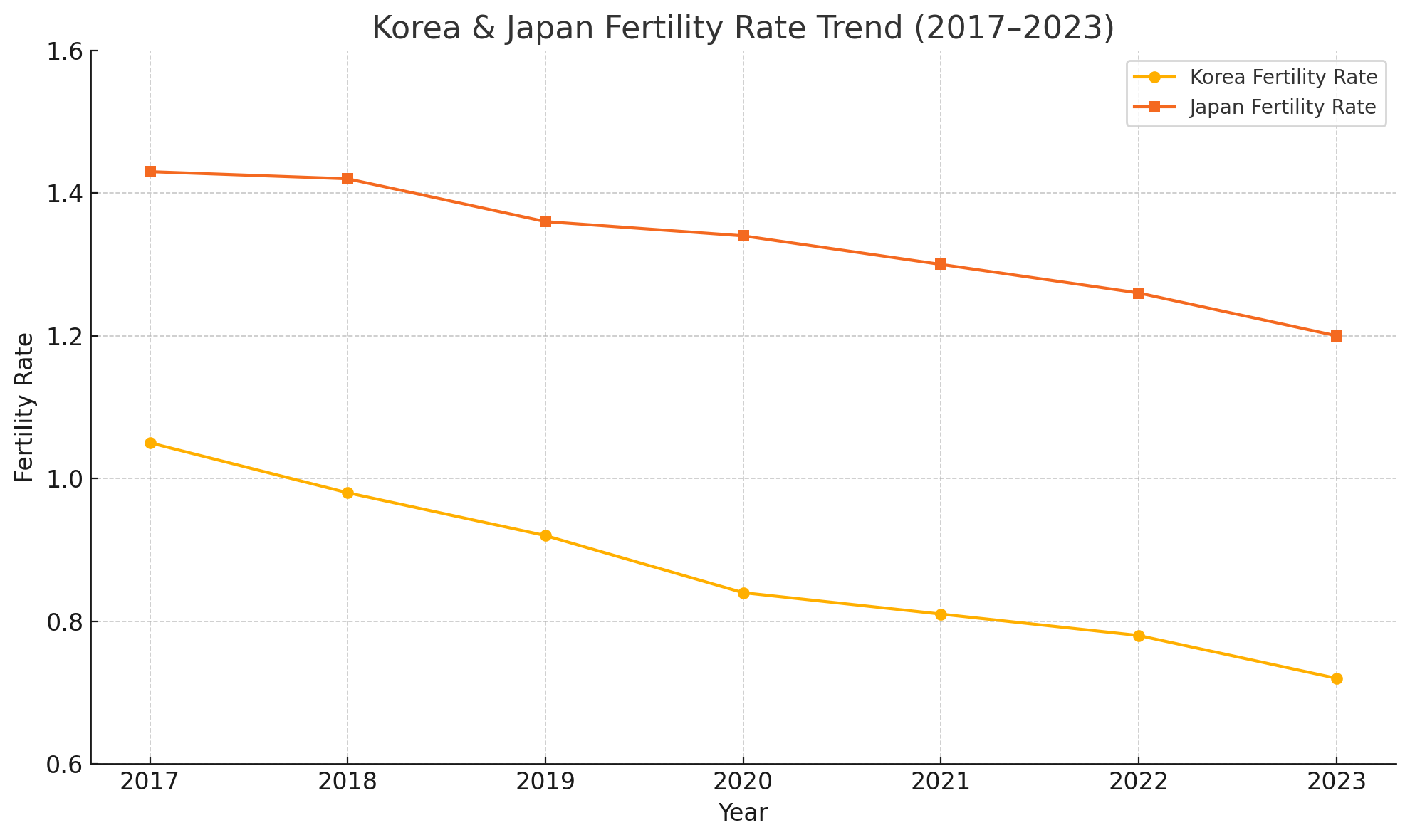

일본도 이미 이 길을 먼저 걸었다.

출산율은 2023년 기준 1.2명(후생노동성), 한국보다는 높지만 지속적인 감소세다.

일본 출산율 주요 특징

-

유치원과 어린이집을 통합한 ‘인정어린이園’ 제도 도입 (2006)

- 교육과 보육의 효율적 통합을 통해 시설 감축에 대응

-

지방 중소 유치원은 빠르게 폐원, 반면 대도시 고급 사립 보육기관은 수요 집중

- 현재 한국과 유사한 양상

-

일본 정부는 2050년까지 전체 초등학생 수가 절반 이하로 줄 것으로 예측하고 있으며,

유치원 산업은 장기적으로 생존이 아닌 ‘소멸을 어떻게 관리할 것인가’의 문제로 전환되고 있다.

우리는 어디로 가고 있는가?

내 친구는 성공한 유치원 원장님이다.

그건 구조가 건강해서가 아니라, 그가 예외적으로 유능하기 때문이다.

그러나 그의 성공이 이 산업의 장기 지속 가능성을 의미하는 것은 아니다.

지금 잘될 수 있다.

하지만 10년, 20년 뒤에도 유효할 것인가?

출산율 0.7의 나라에서 유치원이 잘 된다는 이 풍경은,

한 사람의 성공 이야기가 아니라,

대한민국이라는 시스템이 보여주는 불균형과 모순의 한 단면인지도 모른다.

그리고 그 모순을 우리는 매일 살아내고 있다.