제임스 쉐리던 정의 3종 세트라 일컫는 시리즈 중 첫 번째 작품은 미국의 빈곤한 남부 백인들의 삶에 대해 생각해 볼 수 있는 2016년 넷플릭스로 개봉한 한국 개봉명으로 <로스트 인 더스트-원제hell or high water>입니다. 이 작품은 사실 넷플릭스에서 우연히 보게 된 작품인데요 보고 난 후 웰메이드 수작이었고 제임스 쉐리던 감독을 알게 한 작품입니다. 감독의 가장 유명한 영화 <시카리오>를 먼저 보았지만 당시에는 영화에만 집중했다면 본 작품인 <로스트 인 더스트>는 영화에 감명을 받고 감독을 찾아보게 된 영화입니다.

<글에는 영화의 내용을 포함하고 있습니다>

영화의 기본 장르는 <범죄>입니다만, 템포가 느릿한 로드무비와 일상 드라마에 더 가까운 장르입니다. 고립되고 몰락해가는 미국 지역사회의 어두운 단면을 고스란히 보여주는 상황 그 지옥 같은 현실에서 벼랑 끝에 몰린 백인 형제의 이야기를 담담하게 그려놓았는데요

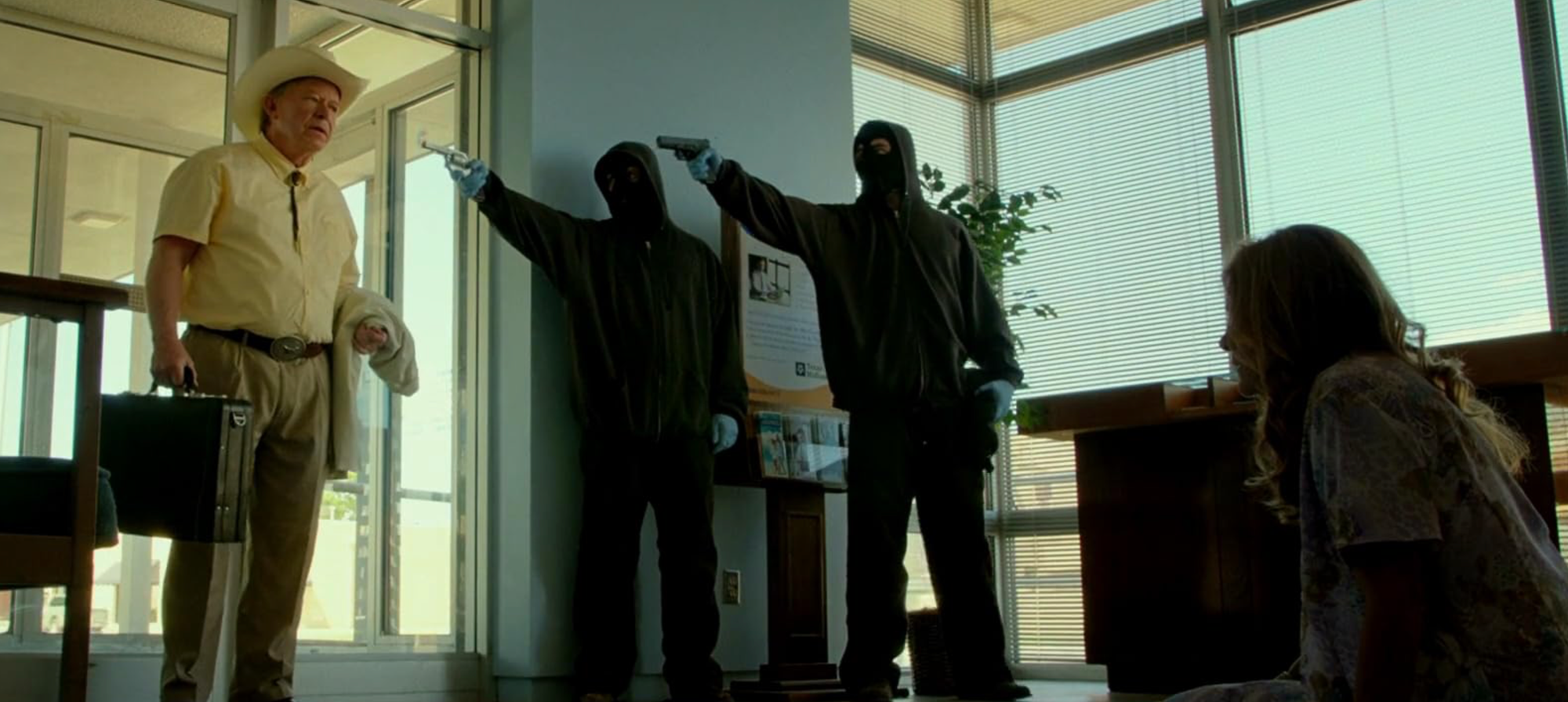

이야기는 형제들이 읍내의 작은 미들랜즈 은행을 털면서 시작됩니다. 복면을 하고 은행 직원에게 권총을 들이대는 이는 형제인 토비와 테너. 이들은 병든 어머니께서 죽으며 남긴 농장을 미들랜즈 은행에게 담보로 잡힌 상태로 목표는 이 은행에서 턴 돈으로 빚을 갚고 담보로 잡힌 농장을 되찻는게 목표입니다. 복면 쓰고 총 들고 들어가서 털어봐야 허름한 동네 작은 은행이라 얻는 것은 몇천 달러 정도인데...

형제가 이런 얻는 것은 별로 없고 잃을게 많은 범죄를 저지르면서까지 어머니의 농장을 되찾으려는 이유는 사실 이곳이 대량의 석유가 묻힌 땅으로, 은행에 차압된 돈을 다 갚고 석유 시추를 한다면 매달 5만 달러의 수입이 생기는 기회의 땅이었기 때문인데요 그 때문에 땅을 빼앗기지 않으려고 은행을 털어, 은행에 갚으려고 하는 것 때문입니다.

태너와 토비는 훔친 돈을 텍사스가 아닌 오클라호마 주에 위치한 북미 원주민 카지노에 가져가서 칩으로 바꾼 뒤 일정 시간 후 그 칩을 수표로 교환하는 돈세탁하고 이 수표를 변호사를 통해 은행에 예치합니다. 대망의 마지막 날 새벽에 은행을 들르지만 지점 폐쇄로 은행의 문이 닫혀 있자 형제는 마지막 털이가 될 포스트 지점으로 향하여 총구를 내미는데…

넷플릭스에서 이 영화를 보기 전 정보를 보았을 때는 여느 넷플릭스에서 만든 영화와 같이 킬링타임용 영화라 생각했는데요 보고 난 후 느낌은 남달랐습니다. 영화의 정보를 찾아보니 영화평론가를 포함한 많은 분들이 높은 점수를 주는 웰메이드 영화였다는 게 놀라웠습니다.

영화의 장르가 범죄라서 총격씬이 많을 것이라 생각했는데 의외로 잔잔하게 흘러가면서도 고유의 색을 잘 활용한 영화였습니다. 출연진들의 명연기와, 현재의 미국을 표현한 현실적인 환경 표현 등이 장면 장면마다 잘 배어있습니다.

멋들어진 포스터를 보고 플레이 버튼을 눌렀는데 소소하게 동네 은행을 털며 시작하는 첫 장면과 이어지는 형제간의 대화를 듣다 보면 지루함으로 재생 정지 버튼을 누르지 싶은 욕구가 올라올 테지만 계속 보시기를 추천드립니다 영화가 전개될수록 코너에 몰린 두 형제의 구질구질한 사연, 그들을 쫏는 명퇴 직전의 레인저와 그를 바라보는 현역 파트너 간의 대화 등 이유 있는 그들의 행동을 이해하게 되면서 주인공들에 동화되는 자신을 발견하게 될 테니까요.

영화의 스토리 중심에는 두 형제만 있는 것이 아닙니다. 두 형제의 범죄행각을 막고자 은퇴를 앞둔 나이 지긋하고 인종차별주의자인 텍사스 레인저스(반 농담 식으로 그의 인디언 파트너에게 인종차별 발언을 서슴없이 하는) 그리고 지금은 소수민족이고 이 넓은 땅을 호령했었지만 백인들에게 밀려나 있는 인디언의 조상을 가진 다른 미국인으로 살고 있는 원주민 파트너 이들의 삶도 딱히 두 형제와 다를 바 없습니다. 그들도 삶에 지쳐있는 사회에서 소외되어 있고 곧 밀려날 몰락한 텍사스의 일원일 뿐입니다. 인디언 파트너 파커는 해밀턴에게 말합니다.

"150년 전 백인들이 와서 빼앗기 전까지 보이는 이 곳은 내 조상들의 땅이었다고 이제는 백인들도 다시 빼앗기고 있는데 그건 군대가 아닌 저 망할 놈의 은행이라고"

아무리 형제들의 이야기가 처절해도 영화가 밋밋하게 지루하게 흘러가는 것을 전부 커버할 수는 없는데 그러한 약점을 막아주는 장치가 바로 영화의 배경인 텍사스가 실제로 경제가 몰락해버린 지역이라는 점을 영화 안에 잘 녹여냈다는 점인데요 감독은 절대적 자본주의로 일어난 미국의 황금시기의 몰락으로 인한 무력감을 느낄 수 있도록 장치들을 영화 곳곳에 표현되게 해 놓았습니다.

이라크를 세 번이나 갔다 왔는데 정부는 한 번도 안 도와주더라라는 벽면의 낙서

- 지나가는 행인 하나 없는 동네 분위기

- 은행털이가 케케묵은, 범죄자들조차 무력해진 시대를 표현한 대화

- 집마다 걸려있는 <Sale>이라는 집을 급처분하는 간판들

- 돈을 빌려준다는 대부 광고판들

- 정부 은행의 악의적 대출정책을 형제들에게 알려주는 변호사

몰락한 텍사스 더 나아가 선택적 개인주의 및 자본주의 국가가 결국 저층민들을 잡아먹을 것이라는 사회고발적인 부분을 감독은 형제의 이야기를 빌어 표현한 지극히 현실적인 영화 <로스트 인 더스트>... 몰락한 텍사스에서 텍사스 카우보이는 21세기 미래의 산업의 주축이 아니게 되고 과거의 영광을 다시 찾기도 어렵습니다. 사람 하나 죽여 땅에 파묻어도 이상할 것이 없는 동네 텍사스에서 그들이 서 있을 곳은 이제 없습니다. 시간이 더 흐르면 결국 그들, 그들을 쫏는 이들도 이 땅에서 밀려날 운명의 유물이 되겠지요

사실, <로스트 인 더스트> 이 제목은 국내 개봉 당시 미국의 정서를 이해할 수 없을 것이라 생각한 배급사가 바꾼 제목입니다. 물론 영화의 배경이 되는 몰락한 텍사스를 잘 표현한 제목이기도 하지만 원제인 <Hell or Highwater> 의미를 알아볼 필요가 있는데요 직역하면 ‘지옥 혹은 높은 파도’ 즉, 역경이나 장애물을 뜻하지만, <Come hell or Highwater> 어떤 일이 있더라도’라는 뜻으로 사용되는 관용구입니다. 형제들이 어머니가 남긴 은행에 악의적으로 담보 잡힌 땅을 찾기 위해서는 은행을 턴 돈을 세탁하여 다시 은행에 갚아야 하는 선택할 기회가 없는 현실을 잘 표현한 제목입니다.

그들은 단지, 나 자신, 가족, 형제를 지키고 싶었을 뿐인데.. 그의 자식들에게 물려줄 것은 가난밖에 없는 그들의 행위는 용서받게 될까요? 구원받을 수 있을까요?

선진국이자 자본주의의 꽃, 자유주의가 높은 나라라고 알려진 미국은 지금 달콤한 솜사탕 같은 구름이 걷히면서 인종차별, 선택적 자유주의가 불러온 빈곤층들의 어두운 삶 등 사회적으로 오래된 병폐에 나라가 들끊고 있습니다. 이 영화를 보고 나니 단적으로나마 <America First>를 외치는 트럼프 대통령이 왜 그토록 미국민들의 많은 지지를 받았는지 알 수 있었습니다.