“자원도 없고 복지도 약한 이 나라, 정말 선진국이 맞을까?”

한국은 명목상 선진국이다. OECD 가입국이고, GDP 규모도 세계 10위권이다. 뉴스에서는 해마다 복지예산이 역대 최대라고 한다. 그런데도 체감되는 복지는 늘 제자리이고, 복지 사각지대에 놓인 국민들은 오히려 늘고 있다. 왜 그럴까?

국방비라는 거대한 고정지출

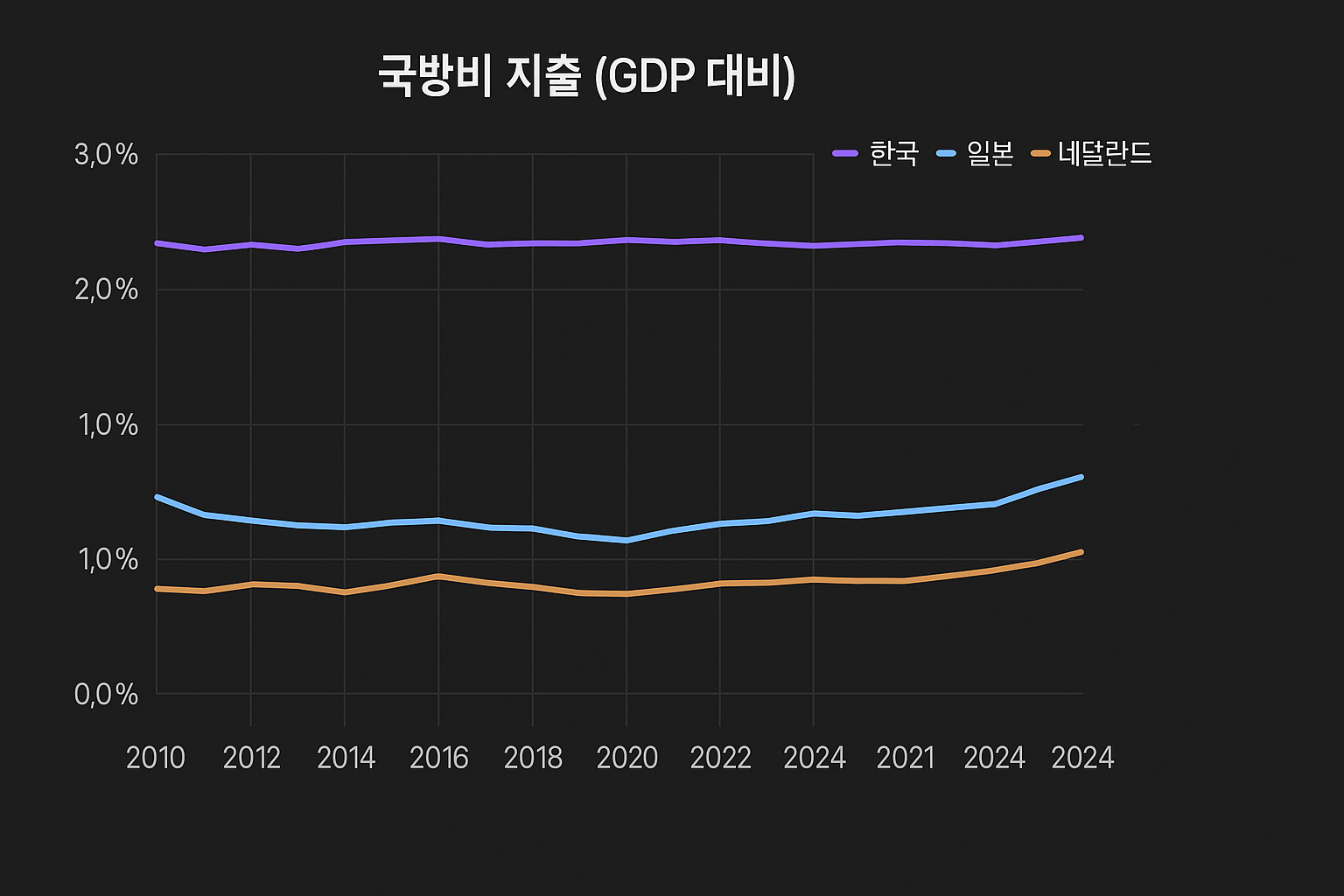

한국은 아직 "휴전국가"다. 전쟁이 끝난 것이 아니라, 잠시 멈춘 것이다. 이에 따라 연간 60조 원이 넘는 국방비가 거의 고정적으로 편성된다. GDP 대비 2.5% 이상으로, 이는 OECD 국가 중에서도 상위권이다. 실제로 대부분의 선진국이 1~1.5% 수준임을 고려하면, 한국은 그만큼 복지에 돌릴 수 있는 예산이 줄어든다. 반면, 유럽 국가들은 NATO라는 집단방위 체계에 소속되어 있어 상대적으로 국방비 부담이 적다.

네덜란드를 예로 들어보자. 네덜란드는 인구 약 1,800만 명, 경기도만 한 땅덩이에 강력한 복지제도를 갖추고 있다. 이들은 국방보다 복지를 우선순위에 두고, 사회안전망을 튼튼히 하는 데 주력한다. 집단안보 체계(NATO)와 지정학적으로 안정된 위치 덕에, 국방에 쓸 돈을 복지로 돌릴 수 있는 여유가 있다. 마찬가지로 일본도 평화헌법으로 인해 군대를 보유하지 않고 자위대 수준의 방어만 유지하면서, 상대적으로 복지지출에 더 많은 비중을 두는 구조다. 한국과 비교하면 지정학적 리스크 차이가 분명 존재한다.

이러한 국방비 지출 구조는 국제외교에도 불리하게 작용한다. 미국의 트럼프 대통령은 과거 집권기에 이어 2025년 현재 다시 집권하여, 연일 "한국은 부자나라다"라는 표현을 사용하며 관세와 방위비 협상 등에서 한국을 압박하고 있다. 그는 관세외교를 전면에 내세우며 한국을 비롯한 동맹국들을 대상으로 무역·안보 연계 전략을 펼치고 있다. 겉으로는 부유해 보이지만 국방과 복지 사이에 끼인 한국은 이와 같은 압박에 당당히 맞서기 어려운 구조적 취약성을 안고 있다. 경제력이 있다고 해서 모든 정책 여유가 생기는 것이 아님을 보여주는 대표적 사례다.

인구 밀도와 자원 빈국이라는 구조적 한계

한국은 자원도 없고, 국토도 좁다. 하지만 인구는 많다. 이런 조건에서 국가 경쟁력은 "인간 자원"에서 나오며, 그로 인해 교육, 취업, 주거 등 거의 모든 분야에서 극심한 경쟁이 벌어진다. 그 경쟁에서 탈락한 사람들은 복지의 손길을 기대하지만, 정작 그 손길은 닿지 않는다.

복지예산이 늘어난다고 해도 체감되지 않는 이유

많은 복지 지출이 노령층, 대기업 보조, 공공기관 중심으로 구조화되어 있다 서민층, 비정규직, 청년층, 1인 가구 등 실제 도움이 필요한 계층에게는 돌아가지 않는 경우가 많고, 행정비용, 중간 집행구조의 비효율도 여전히 크다.

정치 구조와 세금의 분배

세금은 계속 걷히지만, 그 배분은 정치적 이해관계에 따라 좌우된다. 특히 선거철마다 반복되는 포퓰리즘 정치, 즉 "복지 확대"를 외치며 표를 얻고는 정작 당선 후에는 약속을 지키지 않고 번복하는 구조가 반복된다. 이 와중에 부정부패, 특혜, 로비 등으로 복지의 본래 기능은 왜곡되기 쉽다.

즉, 국민이 내는 돈보다 "국가가 써주는 돈"이 더 중요하게 작동하는 구조다.

외국인과 난민 이슈에 대한 상대적 박탈감

일부 국민들은, 외국인 노동자나 난민들이 받는 지원이 자신보다 낫다고 느끼기도 한다. 이 역시 단순한 질투심이 아니라, 실질적으로 복지를 못 받는 국민이 존재한다는 현실의 반영이다.

한국은 겉으로 보면 돈이 많은 나라다. 하지만 그 돈의 구조적 흐름은 복지를 뒷순위로 밀어낸다. 국방비라는 고정 지출, 비효율적인 행정 시스템, 소수만을 위한 정책 설계, 정치인의 포퓰리즘과 책임회피, 그리고 무엇보다도 불균형한 분배. 여기에 외교적으로도 국방 지출로 인한 제약이 존재함을 고려하면, 한국의 복지 문제는 단순한 정책 미비가 아니라 다층적인 구조의 산물이다. 복지는 단순히 예산의 문제가 아니라, 철학과 구조의 문제다. 그 철학이 바뀌지 않는 한, 복지예산이 아무리 늘어나도 우리의 삶은 크게 달라지지 않을 것이다.